Klettern ist mehr als nur ein Sport – es ist eine interaktive Übung im Problemlösen, die uns sowohl physisch als auch mental herausfordert. Vom Einsteiger bis zum Experten bietet das Klettern eine einzigartige Plattform, auf der wir lernen können, komplexe Probleme zu analysieren, Strategien zu entwickeln und kreative Lösungen zu finden.

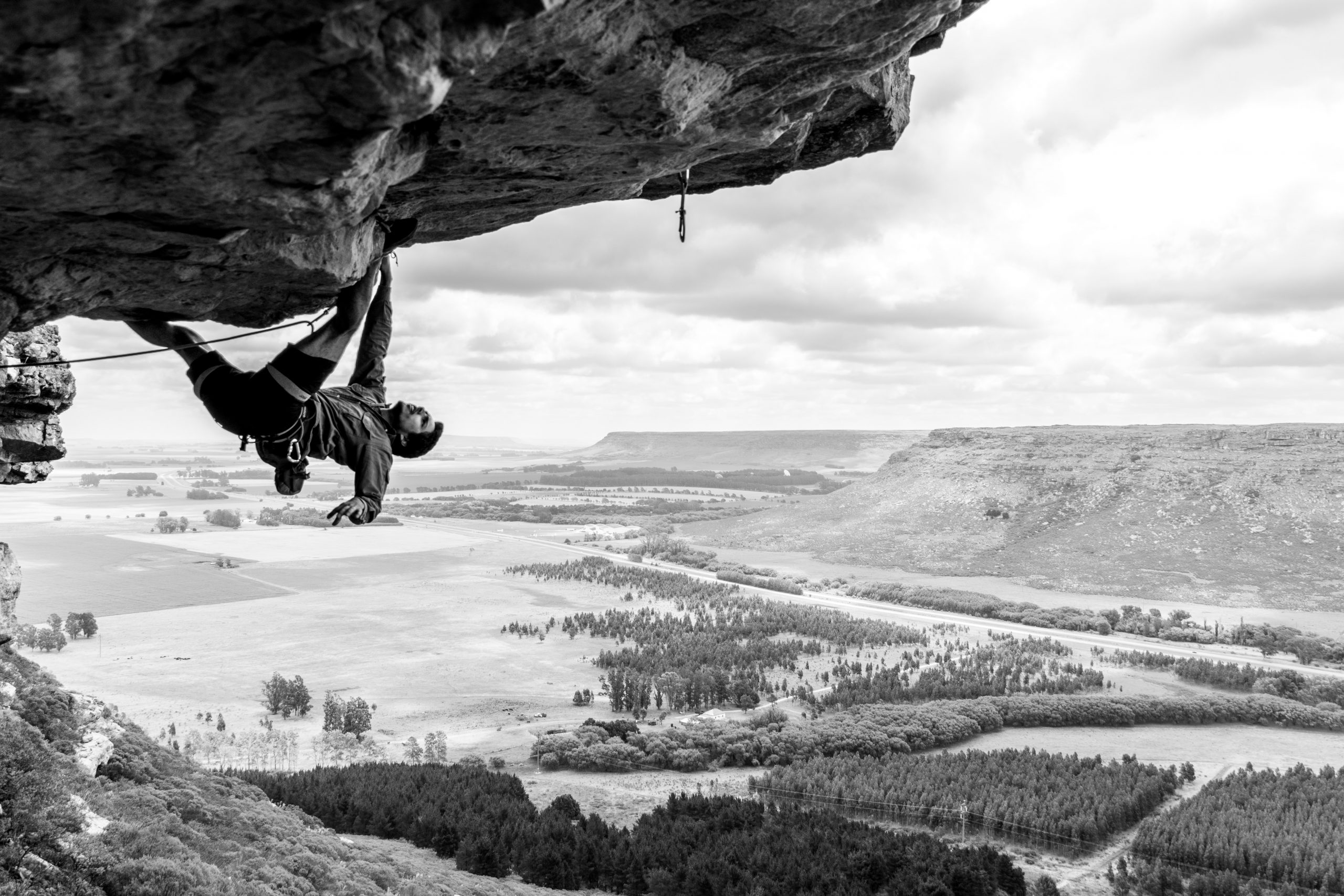

Stellt Euch die Kletterwand als riesiges, vertikales Puzzle vor. Jede Route repräsentiert ein eigenes Problem, das gelöst werden muss. Kletterer müssen vorab ihren Weg planen, oft müssen sie jedoch ihre Strategie während des Kletterns anpassen, da jeder Griff eine neue Herausforderung darstellt. Dieser Prozess verlangt nach einer hohen Konzentration und den ständigen Fragestellungen:

- Wie kann ich mich ausbalancieren, während ich nach dem nächsten Griff greife?

- Muss ich meine Position ändern, um einen anderen Griff zu erreichen?

- Wie lange kann ich diesen Griff halten?

Klettern schärft auch andere mentale Fähigkeiten, die uns helfen, Probleme in unserem Alltag zu lösen. Es trainiert unseren Fokus ähnlich wie Meditation und verbessert unser Gedächtnis, da wir uns Routen und Strategien merken müssen. Während wir klettern, setzen wir Endorphine frei, die unsere Stimmung verbessern und das Klettern zu einer angenehmen Aktivität machen. Darüber hinaus fördert das Klettern unsere Entscheidungsfindung, unser Selbstvertrauen und unsere Beharrlichkeit – alles Fähigkeiten, die uns helfen, unsere Ziele zu erreichen und mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen.

Klettern als Training für Programmieren und agile Projekte

In der sich ständig weiterentwickelnden Welt von Technologie und agilem Projektmanagement erfordern die Rollen als Programmierer:in oder Projektmanager:in oft viel Flexibilität, strategisches Denken, Planung und Problemlösungskompetenz. Hier kommt das Klettern ins Spiel. Klettern fördert genau diese Fähigkeiten, die auch in unseren Berufen erforderlich sind. Man muss die Route analysieren, den besten Pfad zum Ziel finden und flexibel auf unvorhergesehene Hindernisse reagieren.

Und besonders das Bouldern ist ein Team-Sport

Klettern ist auch eine gemeinschaftliche Aktivität, bei der wir von der Zusammenarbeit mit anderen profitieren können. Indem wir unsere Strategien austauschen und unsere individuellen Stärken und Schwächen berücksichtigen, können wir zusammenarbeiten, um die „Probleme“ auf der Kletterwand zu lösen. Diese Zusammenarbeit fördert die Empathie, da wir lernen, die Herausforderungen und Erfolge anderer zu verstehen und zu schätzen.

Eine kleine Historie des Kletterns und Boulderns

Klettern, wie wir es heute kennen, hat eine lange Geschichte und ein reiches Erbe. Die erste dokumentierte Felsbesteigung reicht bis ins Jahr 1492 zurück, als Antoine de Ville auf Befehl von König Charles VIII einen als „unzugänglich“ bekannten Gipfel in Frankreich erklomm. Mit Leitern und Enterhaken bewaffnet, bestieg Antoine den 300 Meter hohen Gipfel, den er nach dem erfolgreichen Aufstieg in Léguille umbenannte.

Obwohl schon viele Besteigungen stattgefunden hatten, wurde das Klettern erst im späten 19. Jahrhundert offiziell als Sport anerkannt. Walter Parry Haskett Smith, der als Vater des Kletterns bekannt ist, hat einen großen Anteil daran. Im Jahr 1886 machte er die erste Besteigung des Napes Needle im Lake District, und die Nachricht darüber weckte großes Interesse bei den Briten für diesen abenteuerlichen neuen Sport.

Ein anderer wichtiger Meilenstein in der Geschichte des Kletterns ist die Entstehung des Boulderns in Fontainebleau, Frankreich. Schon 1874 wurden dort Kletterer dokumentiert, die auf Felsen „herumkletterten“. Im 20. Jahrhundert begannen Alpinisten, in den Wald von Fontainebleau zu reisen, um auf seinen Felsen für die Alpen zu trainieren. In den 1930er Jahren wurde Bouldern durch Pierre Allain schließlich als eigenständiger Sport anerkannt und nicht mehr nur als Trainingsaktivität gesehen.

Seitdem ist der Wald von Fontainebleau ein Mekka für Kletterer geworden, mit mehr als 35.000 dokumentierten Boulderproblemen – die höchste Dichte an Boulderproblemen weltweit.

Die positiven Auswirkungen des Kletterns auf die Gesundheit

Klettern ist ein Sport, der den gesamten Körper trainiert – einer der wenigen, der nahezu jeden Muskel in Ihrem Körper beansprucht. Nach WebMD zielt das Klettern auf folgende Bereiche ab: Kern, Arme, Beine, Gesäß und Rücken. Mehrere Studien haben gezeigt, dass Klettern bei richtiger Technik und Dosierung sogar dazu beitragen kann, chronische Rückenschmerzen zu lindern. Das ist besonders für unseren Beruf, in dem wir viel sitzen oder stehen müssen, von Vorteil.

Und ein ordentlicher Fettverbrenner ist Bouldern ebenfalls

Darüber hinaus ist Klettern ein effektiver Weg, um Kalorien zu verbrennen. Bei minimalem Pausen zwischen den Routen kann Klettern bis zu 400 bis 550 Kalorien pro Stunde verbrennen. Damit kann eine zweistündige Klettersitzung bis zu 1100 Kalorien verbrennen. Es sind also nicht nur die schwierigen Kletterpartien, die Kalorien verbrennen, selbst die leichten Probleme in Ihrer Kletterhalle werden viele Kalorien verbrennen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Klettern mehr ist als nur ein Sport – es ist eine Aktivität, die unsere Problemlösungsfähigkeiten wunderbar schuld und uns in unserem Beruf mental unterstützt und dabei hilft, die körperlichen Belastungen des vielen Sitzens auszugleicehn. Die Problemlösungsfähigkeiten, die wir auf der Kletterwand erlernen, können wir auch in unserem täglichen Leben anwenden, sei es bei der Vorbereitung auf eine Prüfung, bei der Bewältigung von Herausforderungen am Arbeitsplatz oder bei der Interaktion mit unseren Mitmenschen.